在现代工业机器人的发展进程中开户配资,让机器具备“触觉”一直是科研人员努力的方向。六维力传感器,作为机器人的核心感知元件,能够同时检测出空间坐标系中的三个方向上的力(Fx、Fy、Fz)和三个方向的力矩(Mx、My、Mz),就像是给机器人装上了一双灵敏的“感知之手”。

过去,这项关键技朧长期被国外企业所垄断,成为制约我国机器人产业自主发展的瓶颈之一。如今,随着像蓝点触控这样的国内创新企业不断崛起,这一局面正在悄然改变。

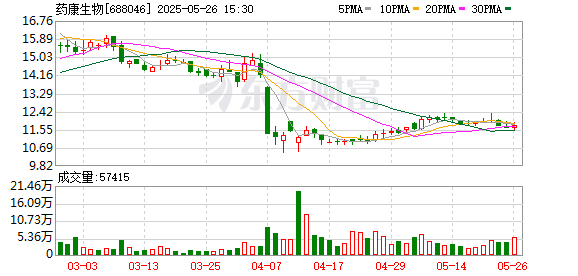

通用六维力传感器

1、何为六维力:机器人精细化作业的基石

在现代工业机器人领域,要让机器真正感知外部力的作用,离不开六维力传感器。它能够同时测量空间正交坐标系中三个方向的力(Fx、Fy、Fz)以及三个方向的力矩(Mx、My、Mz),从而实现对物体受力状态的全面捕捉和解析。

这项技术的核心,在于“力学解耦”能力——也就是把作用在传感器上的复杂空间力系,精准地分解成六个独立的力学分量进行测量。这需要依赖于精密的机械结构设计,同时也离不开背后算法的支持。举个例子,当机器人的末端执行器去拧一颗螺丝时,它并不是简单地向下施力。这个动作里,既包含垂直向下的压力,也可能带有旋转的扭矩,甚至还可能因角度偏差产生微小的横向侧向力。六维力传感器的“解耦”能力,就是要把这个复杂的综合作用力,清晰地分解成沿X、Y、Z三个轴的力和绕这三个轴的力矩,从而让机器人能够精确地“知道”自己用了多大的力在拧螺丝,并且实时判断是否发生了卡涩或滑丝。

展开剩余80%从传感原理来看,目前主流的技术路线主要包括应变式、压电式、电容式与光学式等不同类型。其中,应变式传感器因其结构稳定、可靠性高,且成本相对可控,已成为工业场景中应用最广泛的方案。

那么,一款优秀的应变式六维力传感器,其技术精髓究竟体现在何处?答案藏在其核心部件——弹性体的设计之中。它必须在承载外力的刚度和捕捉微小变形的灵敏度之间取得平衡。与此同时,一个关键的技术挑战是如何最大限度降低“维间串扰”,也就是各方向测量值之间的相互干扰(行业通常要求控制在2%以内)。在这方面,以国内企业蓝点触控为例,他们通过采用航空铝合金和高强度不锈钢等材料,并配合自研的多维同步标定技术,成功将串扰抑制在0.8%以下,综合精度达到了0.1%FS。这一指标,已超越多数国际同类产品,也体现出国产传感器在力控感知领域的显著进步。

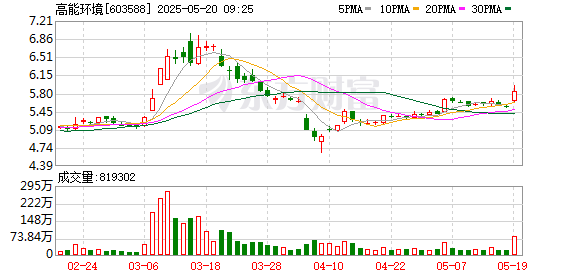

应用在人形机器人上的六维力传感器

2、应用场景:从“粗犷”到“精细”的跨越

助力精细操作

在机器人手指、夹爪部位安装六维力传感器,可实时精确感知抓取物体时的握力大小、方向及力矩。这让机器人能依据不同物体的材质、形状等调整抓持力度,避免损坏物体。

在精密装配中,机器人能准确抓取并安装微小零部件;在多指灵巧手中,多分量传感器能使每个手指协同完成复杂抓握动作,提升操作灵活性和精准度。

实现力控与柔顺交互

六维力传感器帮助机器人在与环境或人类交互时感知外部作用力,进行力的精确控制,实现柔顺操作。在人机协作场景中,机器人能感知到人的接触力并做出相应反应,避免对人造成伤害。

在打磨、切削等作业中,机器人可根据工件表面反馈的力信息实时调整加工力度和速度,保证加工质量。

安全保护与复杂任务执行

应用于机器人的安全控制系统,六维力传感器能实时监测机器人工作时的受力情况。当受力超过设定阈值,可能对周围物体或人员造成伤害时,传感器会发送信号,使机器人及时停止动作或调整运行状态。

在双手协调、轮廓跟踪等复杂作业中,六维力传感器同样发挥重要作用。在一些需要双手协同操作的任务中,它能让机器人准确感知双手所受的力和力矩,实现双手动作的精准配合。

六维力传感器在工业自动化的应用场景

3、国产突破:蓝点触控的技术逆袭之路

从航天技术到工业应用

蓝点触控成立于2019年,核心团队主要来自中国科学技术大学、航天科技集团、中国科学院等科研院所。创始人刘吴月曾在中国航天科技集团担任某项目总设计师,带领团队将航天领域的精密传感技术转化到机器人产业。

“中国航空航天研究六维力传感器已经有70多年的积累,我们核心团队来自航天领域,相当于站在巨人的肩膀上发展,所以在串扰、灵敏度等性能上,我们目前的水平其实要比外资品牌好。”刘吴月在接受采访时如是说。

四大核心技术突破

蓝点触控依托“材料-结构-算法”协同创新,打造了四项核心技术:

一是高性能弹性体的迭代设计,通过精巧的结构实现高性能、高结构强度、低串扰,同时具备高过载能力的性能;

二是嵌入式硬件电路,其核心在于在低噪声、高带宽的情况下获取整个底层的应变数据;

三是力控算法,强调高效且高精度地解耦,将内部数百个敏感点的数据快速、高精度地解耦出六维信息数据;

四是高精度六维同步校准技术,运用光学引导和浮动载荷等技术,以及六维同步加载的综合技术,形成高精度的校准体系。

性能与成本的平衡之道

在具体产品性能指标上,蓝点触控在三个方面进展显著:精准度方面,普遍做到0.3%FS,人形机器人六维力传感器具备0.1%FS高精度;响应速度方面,在一些关节上,最高响应频率做到10kHz;集成度方面,传感器重量相比原来降低80%以上、体积降低90%以上。

在成本控制上,蓝点触控通过技术方案改进、自动化生产工艺提高效率、规模效应和供应链管理,在保持高性能的情况下,达到了更好的性价比。

4、市场表现:国产化进程加速

蓝点触控在规模化上已经形成较强优势,2024年其人形机器人六维力传感器领域的市场份额已突破70%,2025年上半年已有多个单一客户六维力传感器出货量达到千台量级。

在关节力矩传感器方面,蓝点触控2024年出货量近5万多套,2025年上半年出货量7万多套,占国内总出货量95%以上。

公司连续三年每年销售收入翻倍,已实现正向现金流。2025年7月,蓝点触控宣布完成近亿元B轮融资,由广发信德、复星创富、合肥创新投、华仓资本联合投资。

5、未来趋势:智能融合与产业协同

智能化升级

新一代六维力传感器正从被动测量单元升级为智能感知节点。传感器集成微处理器和深度学习算法,实现动态温度补偿、自校准和故障诊断功能。

以蓝点触控LB系列为例,内实时校正温漂,在-10℃至60℃环境变化下,零点漂移控制在0.02%/℃以内。

应用场景拓展

六维力传感器的应用正从工业领域向更多场景扩展:

在消费电子领域,VR力反馈手套集成六维力传感器,单价降至千元级;

在智能交通领域,自动驾驶方向盘力矩感知精度提升至0.1N·m;

在能源安全领域,核电站拆解机器人配备耐辐射传感器,寿命超5000小时。

国产化生态构建

中国六维力传感器产业需构建协同生态以实现全面自主:

上游材料突破——推进溅射式应变计、高温封装材料国产化,打破日美企业垄断;

终端制造升级——建设自动化标定产线,将传感器校准成本降低50%;

应用生态共建——建立“产学研用”联盟,蓝点触控已牵头制定《人形机器人力传感器测试规范》,加速标准统一。

有数据显示,2023年中国六维力传感器市场规模达2.35亿元,同比增长14.3%,预计2025年将突破3.24亿元,到2030年有望达到143亿元,年复合增长率高达60%。

随着制造业柔性化升级的需求与人形机器人产业的爆发,六维力传感器的重要性将愈发凸显。

没有力传感器,机器人的精细操作几乎不可能。正如蓝点触控创始人刘吴月所言:“全球的人形机器人零部件中国造开户配资,一定是必然的结果”。

发布于:北京市老虎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。